Summary

El ñandú petiso[2][3] (Rhea pennata),[4] también conocido como ñandú de Magallanes, ñandú de Darwin, choique,[5] suri (en lenguas Quechua o Aymara),[a] o simplemente ñandú,[6] es una especie de ave rheiforme de la familia Rheidae nativa de la zona sur andina de Sudamérica y de la Patagonia.[7] Esta es una gran ave no voladora, la más pequeña de las dos especies existentes de ñandúes. Se le encuentra en el Altiplano Andino del Perú y Bolivia, la parte norandina de Argentina y Chile y en la Patagonia.

| Ñandú petiso | ||

|---|---|---|

| ||

| Estado de conservación | ||

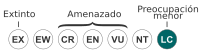

Preocupación menor (UICN 3.1)[1] | ||

| Taxonomía | ||

| Reino: | Animalia | |

| Filo: | Chordata | |

| Clase: | Aves | |

| Orden: | Rheiformes | |

| Familia: | Rheidae | |

| Género: | Rhea | |

| Especie: |

R. pennata d'Orbigny, 1834 | |

| Distribución | ||

| ||

| Sinonimia | ||

| ||

Similar en aspecto y estructura al ñandú común (Rhea americana), algunos estudios han indicado que debe incluirse en el género Pterocnemia y recuperar así la antigua clasificación de George Gray.[8][9]

Descripción

editarEs un ave que puede alcanzar una altura de entre 95 a 140 cm de alto, y llegar a pesar hasta 30 kg.[10] Como la mayoría de los esctrucios, tiene una cabeza pequeña y un pico pequeño, este último mide entre 6.2 y 9.2 cm, pero tiene patas largas y un cuello largo. Tiene alas relativamente más grandes que otros esctrucios, lo que le permite correr particularmente bien.

Son grandes corredores, aún en comparación con otros ratites, habiéndose registrado velocidades mayores a 60 km/h.[8] Corre más rápido que la Rhea americana pero con menor resistencia. Cuando corre lo hace con el cuello en posición horizontal y con las alas pegadas al cuerpo, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h, lo que le permite superar a los depredadores. Las garras afiladas de los dedos son armas muy efectivas. Sus plumas son similares a las de los avestruces, ya que no tienen plumas secundarias. Su plumaje es marrón y blanco moteado, y la parte superior de su tarsus está cubierta de plumas. El tarsus mide entre 28 y 32 cm de largo y tiene 18 placas horizontales en la parte frontal.

Su coloración es gris pardo a castaño con moteado blanco. Las crías nacen con un color blanco amarillento y adquieren el moteado de los adultos al año, son maduros a los dos años de edad. Su emplumado llega hasta los dedos.

Habitan en zonas altas, de hasta 4000 m s. n. m., de la región de la cordillera de los Andes y el altiplano andino.

Comportamiento

editarEl ñandú menor es principalmente un herbívoro, aunque ocasionalmente come pequeños animales (lagartijas, escarabajos, langostas). Se alimenta predominantemente de salicornia y frutas de cactus, así como de pastos, raíces, semillas y hojas. Tienden a ser aves calladas, excepto cuando son polluelos, ya que estos silban de manera lastimera, y cuando los machos buscan hembras, momento en el que emiten un llamado retumbante.

Los machos de esta especie son muy agresivos cuando están incubando los huevos. Las hembras ponen los huevos cerca del nido, en lugar de ponerlos en él. La mayoría de los huevos son pasados al nido por el macho, aunque algunos permanecen afuera, dónde se pudren y atraen las moscas al ser rotos por el padre cuando nacen los polluelos. El macho, y luego los polluelos, se alimentan de estas moscas.

El período de incubación es de 30 a 44 días, y el tamaño de la nidada varía de 5 a 55 huevos. Los huevos miden de 87 a 126 mm y son de color amarillo verdoso. Los polluelos son nidífugos y maduran a los tres años de edad.

Fuera de la temporada de reproducción, el ñandú de Darwin es bastante sociable: Vive en grupos de entre 5 y 30 aves, de ambos sexos y de una variedad de edades.

Hábitat

editarRhea pennata vive en áreas de matorral abierto en la estepa patagónica y en la meseta andina, sobre los 3500 m s. n. m.

Alimentación

editarSe basa principalmente de hierbas y arbustos, que constituyen el 73% de su alimentación, en tanto gramíneas, juncáceas y ciperáceas conforman el 27% restante. Esta dieta no es competitiva con los herbívoros domésticos.

Estado de conservación

editarEn Argentina la especie habita el sur del país y parte del Altiplano. Los especialistas aseguran una notable disminución de la población autóctona de ñandúes atribuyendo dicho decrecimiento a dos causas fundamentales:

- La extensión de la frontera agrícola-ganadera, que acota su hábitat natural

- La caza indiscriminada a él que se lo somete, con el fin de extraer cueros y plumas para algunas danzas nativas como El Ayarachi, y para su exportación.

Entre 1975 y 1985 el mercado externo demandó un promedio anual de 22 000 cueros y 700 kg de plumas mientras que el mercado interno requirió 50 000 cueros anuales. En 1986, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la República Argentina, por resolución 24/86, prohibió la comercialización del ñandú y sus productos pero esta medida no fue suficiente.

La caza del ñandú continuó (desde 1986 a 1989 el comercio ilegal involucró alrededor de 12 000 pieles por año) por lo que, a instancias del gobierno argentino, en 1992 se lo incluye en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

Esta calificación internacional implica catalogar al ñandú como especie amenazada o vulnerable y sugiere adoptar una legislación muy estricta para revertir la situación actual. Los científicos señalan también que existen causas naturales que hacen vulnerable la reproducción del ñandú. Entre ellas se cuentan los depredadores como el carancho y el zorro, las inundaciones de los nidos, la puesta de las hembras fuera de los mismos y el comportamiento del macho que solo cuida los primeros pichones que nacen y abandona el resto de la nidada. Es notable que a pesar de tener grandes nidadas solo eclosionan el 40 % de los huevos y, a los dos meses, solo sobreviven el 60% de los charabones.

En Bolivia, la especie habita en planicies y cerros del Altiplano fronterizo con Perú, en las localidades del Parque nacional Sajama, también habita al suroeste del país, en Nor y Sud Lipez muchas veces junto a vicuñas y burros. La recolección de sus huevos, la utilización de su carne y de sus plumas por comunidades indígenas, han puesto en grave peligro la existencia de esta ave. Otros de los factores que han devastado a esta especie es la comercialización de su apetecida carne, baja en colesterol, la utilización de su grasa con fines medicinales y la construcción de rutas carreteras en el alto andino. La drástica disminución de suris ha obligado a expertos peruanos y bolivianos a implementar un plan mancomunado de conservación de la especie entre los tres países. La primera de las medidas sería la implementación de un censo de población. La implementación de estas medidas incluyen un minucioso trabajo con comunidades aimarás y quechuas de las diferentes zonas en donde proliferan, ya que el resguardo de la especie involucra, promover un cambio en la forma de sus costumbres.

En el Perú, es una especie en inminente peligro de extinción cuya población hasta hace unos años apenas alcanzaba los 300 ejemplares en todo el país, temiéndose que se haya reducido aun a 200 individuos debido a las malas prácticas veterinarias que lamentablemente se han llevado a cabo en el Centro de Rescate de Animales del poblado de Umajalso, donde sin mayor criterio se vacunó a 53 suris, ocasionándoseles la muerte por intoxicación.[cita requerida] Lo mismo ocurrió años atrás en la Granja Tupalá en Puno, donde perecieron 20 ejemplares.[cita requerida]

La provincia de Mendoza en Argentina lo declaró monumento natural provincial por la ley n.º 6599 sancionada el 12 de mayo de 1998.[11]

Subespecies

editarActualmente se reconocen tres subespecies de Rhea pennata:[7]

- R. p. garleppi (Chubb, 1913)

- R. p. tarapacensis [b] (Chubb, 1913)

- R. p. pennata d'Orbigny, 1834

Notas

editar- ↑ Nombre usado para referirse específicamente a la ssp. tarapacensis (Kusch, 2018, p. 36), la que algunos autores reconocen como especie (Schmitt et al., 2024).

- ↑ Considerada por algunos autores como una especie diferente (Schmitt et al., 2024).

Referencias

editar- ↑ BirdLife International (2022). «Rhea pennata». Lista Roja de especies amenazadas de la UICN 2022.2 (en inglés). ISSN 2307-8235. Consultado el 1 de agosto de 2025.

- ↑ Bernis, F.; De Juana, E.; Del Hoyo, J.; Fernández-Cruz, M.; Ferrer, X.; Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. (1994). «Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología (Primera parte: Struthioniformes-Anseriformes)». Ardeola. Handbook of the Birds of the World (Madrid: SEO/BirdLife) 41 (1): 79-89. ISSN 0570-7358. Consultado el 2 de octubre de 2023.

- ↑ SEO/BirdLife en Schmitt et al., 2024.

- ↑ «Rhea pennata d'Orbigny, 1834». Avibase. Consultado el 9 de octubre de 2023.

- ↑ Monteleone, D. & Pagano, L. (2022). Listado de las Aves Argentinas: con comentarios sobre especies nuevas raras e hipotéticas (PDF). Buenos Aires: Aves Argentinas AOP. ISBN 978-987-4192-21-9. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2023. Consultado el 9 de octubre de 2023.

- ↑ Barros, R.; Jaramillo, Á. & Schmitt, F. (2015). «Lista de las Aves de Chile 2014» (PDF). La Chiricoca (Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile) 20: 79-100. ISSN 0718-476X. Consultado el 9 de octubre de 2023.

- ↑ a b Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, S. M. Billerman, B. L. Sullivan & C. L. Wood (2022). The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2022 (Planilla Excel) (en inglés). Disponible para descarga. Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology.

- ↑ a b Schmitt et al., 2024.

- ↑ «Rhea pennata (TSN 553787)». Sistema Integrado de Información Taxonómica (en inglés). Consultado el 9 de octubre de 2023.

- ↑ Martínez y González, 2004, p. 27.

- ↑ «Ley n.° 6599». Archivado desde el original el 18 de febrero de 2018. Consultado el 18 de febrero de 2018.

Bibliografía

editar- Cajal, J.L. (1988). «The Lesser Rhea in the Argentine Puna Region: present situation». Biological Conservation 45 (2): 81-91. doi:10.1016/0006-3207(88)90040-7.

- Cannon, M.E.; Carpenter, R.E.; Ackerman, R.A. (1986). «Synchronous hatching and oxygen consumption of Darwin's Rhea eggs (Pterocnemia pennata)». Physiological Zoology 59 (1): 95-108. doi:10.1086/physzool.59.1.30156095.

- Kusch, A. (2018). «Ñandú (Rhea pennata)». En Medrano, F.; Norabuena, H.V.; Matus, R. & Schmitt, F., eds. Atlas de las aves nidificantes de Chile. Santiago: Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. pp. 36-37. OCLC 1318650674. Disponible para descarga.

- Martínez, D.E. & G.E. González (2004). Las Aves de Chile. Nueva guía de campo. Santiago: Ediciones del Naturalista. OCLC 503411831. Disponible para descarga.

- Plenge, M. A. (1982). «The distribution of the Lesser Rhea in South Perú and North Chile»

- Schmitt, F., G. M. Kirwan, A. Folch, D. A. Christie, F. Jutglar, E. Garcia & V. Pantoja-Maggi (2024). «Lesser Rhea (Rhea pennata)». En G. M. Kirwan, ed. Birds of the World (en inglés) (Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology). doi:10.2173/bow.lesrhe2.02.1. (requiere suscripción).

Enlaces externos

editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rhea pennata.

- Wikispecies tiene un artículo sobre Rhea pennata.

- Ñandú en el portal Aves de Chile.

- Fotos y videos del ñandú petiso

- El Choique, el venerado de los pueblo originarios